Die hohe Kunst der Aerodynamik (1)

Warum entsteht durch Flügelprofile aerodynamischer Abtrieb? Wie viel Abtrieb generiert ein Diffusor? Alle Antworten finden Sie hier...

(Motorsport-Total.com) - Die aerodynamischen Schwächen des 2007er-Autos von Renault beschäftigten das Team die gesamte Saison über. Beim nächstjährigen Modell wollen die Windkanalprofis nicht nur alte Probleme lösen, sondern ambitionierte neue Ziele erreichen.

© xpb.cc

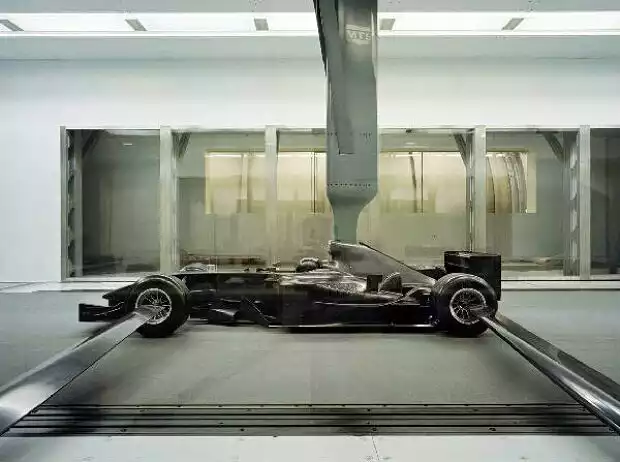

Die Windkanäle sind so etwas wie die Heiligen Hallen der Formel 1

In der Saison 2007 bremsten zwei unvorhergesehene Aerodynamikprobleme den Renault R27: Erstens brachten die für das Team neuen Bridgestone-Reifen den Luftfluss im Bereich des Vorderwagens unerwartet stark in Unruhe, zweitens ließen sich nicht alle im Windkanal von Enstone erarbeiteten Ergebnisse auf der Rennstrecke nachvollziehen. Beide Problemfelder erkannten und lösten die Renault-Ingenieure noch während der laufenden Saison.#w1#

Stillstand bedeutet in der Formel 1 Rückschritt

Für 2008 stehen sie trotzdem vor einer gewaltigen, weil doppelten Herausforderung: Sie müssen eine Karosserie entwerfen, mit der der neue R28 nicht bloß die Fehler des Vorgängers ausmerzt und verlorene Performance zurückgewinnt, sondern mit dem ein weiterer Fortschritt gelingt - mindestens in dem Ausmaß, wie er von Saison zu Saison üblich ist. Die Vorgabe lautet, 2008 wieder um die Spitze kämpfen zu können. Die ersten Simulationen deuten an, dass dies mit dem R28 gelingen könnte.

Aerodynamischer Abtrieb (im Fachjargon: Downforce) entsteht - genau wie sein Gegenstück, der Auftrieb - durch den Druckunterschied zwischen den unterschiedlich gewölbten Ober- und Unterseiten eines Flügels oder Karosserieteils. Verantwortlich für diesen Effekt sind die Luftmoleküle, die über die Oberflächen strömen.

Stellen wir uns das einmal vereinfacht an zwei Molekülen vor: Zwei Teilchen treffen im selben Moment auf die Kante eines asymmetrischen Flügels - eines strömt darüber, das andere darunter entlang. Obwohl das unten strömende durch das gewölbte Profil des Flügels in derselben Zeit einen längeren Weg zurücklegt als das auf der kürzeren Oberseite, treffen sie zur selben Zeit am Ende des Flügels wieder zusammen - es muss sich also schneller bewegen. Dadurch entsteht auf der Unterseite ein Unterdruck. Der Flügel wird (je nach Sichtweise) vom Unterdruck nach unten gesaugt oder vom Überdruck nach unten gepresst - der Abtrieb entsteht. Je höher dieser Geschwindigkeitsunterschied ausfällt, umso größer ist die Downforce.

Allerdings funktioniert dieses Basismodell nicht unter allen Umständen: Ist die Fläche, unter der die Luft entlang strömt, zu lang, gehen Luftmoleküle verloren, bevor sie wieder mit dem oberen Luftstrom zusammentreffen. Dies führt zu einem Verlust an Abtrieb. Die Aerodynamiker vermeiden deshalb große, einteilige Flügel, sondern bevorzugen Flügel, bei denen sich mehrere kurze Flächen überlagern. Zusätzlicher Vorteil dieses Vorgehens: Jene Moleküle, die über die Unterseite eines höher gelegenen Elements fließen, beschleunigen diejenigen auf der Oberseite des darunter liegenden Flügelelements.

Abtrieb auf Kosten des Luftwiderstands

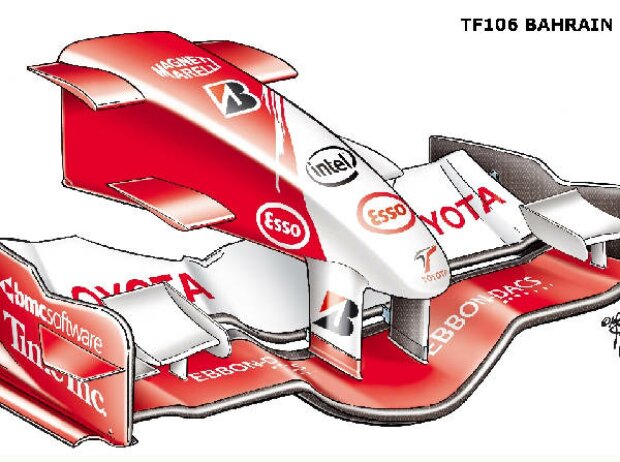

© Toyota

Der Frontflügel generiert etwa ein Viertel des Abtriebs eines Formel-1-Autos Zoom

Die Kehrseite der Medaille: Ein Zuwachs an aerodynamischem Abtrieb vergrößert üblicherweise auch den Luftwiderstand. Ziel der Ingenieure ist es daher, die aerodynamische Last zielgenau dort zu platzieren, wo sie möglichst wenig Luftwiderstand erzeugt. In einem Fall betrachten sie sogar das gesamte Auto als einen einzigen großen Flügel: Der Diffusor beschleunigt die Luft unter dem Fahrzeugboden, wodurch ein immenser Druckunterschied zwischen Ober- und Unterseite des Boliden entsteht - und dieser Abtrieb wird mit weit weniger Luftwiderstand erkauft als der durch die Flügel entstandene.

Der Anteil der zahlreichen aerodynamischen Hilfsmittel am gesamten Abtrieb lässt sich kaum exakt aufsplitten. Als Faustregel bei aktuellen Formel-1-Autos gilt aber, dass der Diffusor mit seinen sich im Heck erweiternden Luftkanälen rund 40 Prozent der Downforce erwirtschaftet. Der Frontflügel erzeugt etwa 25 Prozent des Abtriebs - oder aber nur zehn Prozent, wenn er in den Turbulenzen eines vorausfahrenden Autos nicht sauber angeströmt wird. Der Heckflügel schließlich sorgt für rund 35 Prozent des Abtriebs.

Interessanterweise gilt die Aerodynamik immer noch als einer der preiswerteren Wege, die Leistungsfähigkeit eines Boliden zu verbessern. Die Teams investieren fast 20 Prozent ihres Budgets in diesen Bereich, weil erwiesen ist, dass die Zeitgewinne auf der Strecke proportional steigen mit der Anzahl der im Windkanal getesteten Teile. Und damit ist zugleich erklärt, warum das Renault-Team bereits vor zwei Jahren begann, seinen Windkanal an sieben Tagen die Woche für täglich 24 Stunden zu nutzen...