Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt

Fokus Aerodynamik: Die Wissenschaft der Winde

Aerodynamik ist heutzutage in der Formel 1 der wichtigste Bereich eines jeden Autos - Colin Chapman war 1972 der große Technologievorreiter

(Motorsport-Total.com) - Im harten Kampf um Sekundenvorteile in der Formel 1 spielt die Aerodynamik eine noch wichtigere Rolle als Reifen und Motor. Die Teams investieren bis zu 20 Prozent ihres Gesamtetats in die Wissenschaft der Winde, um ihre Autos mit innovativen aerodynamischen Konstruktionen noch schneller zu machen. Mühevolle Millimeterarbeit nach dem Motto: Im Windkanal werden Rennen gewonnen, auf der Rennstrecke werden sie verloren.

© xpb.cc

Moderne Formel-1-Aerodynamik spielt sich vor allem in den Windkanälen ab

Den Weg in die Zukunft der Formel 1 wies 1972 ein Geniestreich von Colin Chapman: Der geniale Konstrukteur und Teamchef stattete seinen Lotus 72 mit einem flachen Bug in geschlossener Keilform aus, die sperrigen Kühler versteckte er in Seitenkästen. Dank dieser revolutionären Aerodynamik, die von einem Heckflügel unterstützt wurde, holte Emerson Fittipaldi für Lotus den Weltmeistertitel.#w1#

Aerodynamik für 80 Prozent des Grips verantwortlich

Die Bedeutung der Aerodynamik zeigt sich in erster Linie am Abtrieb. Die Suche nach mehr Abtrieb ist bei den Teams zum Antrieb ganzer Abteilungen geworden. Am Computer, im Windkanal und auf der Rennstrecke wird die Form der Boliden geschärft, werden Flügel und Windabweiser ebenso geformt wie der Diffusor an der Unterseite des Hecks. Das Ziel dieser Millimeterarbeit am winzigsten Detail ist es, die Luftströmungen möglichst perfekt zu kanalisieren und dadurch möglichst viel Abtrieb zu erzeugen. Der presst das Auto auf die Straße und ermöglicht so kurze Bremswege und hohe Kurvengeschwindigkeiten. Der Grip, wie diese Bodenhaftung auch genannt wird, hängt nach Expertenschätzung zu 80 Prozent von der Aerodynamik des Autos und nur zu 20 Prozent von den Reifen ab.

Doch Abtrieb ist nicht alles. Das Rezept, das den Erfolg verspricht, ist der beste Kompromiss zwischen größtmöglichem Abtrieb und möglichst geringem Luftwiderstand. Es gibt keine Abstimmung, die auf allen Rennstrecken und in allen Streckenabschnitten optimal funktioniert. Aus diesem Grund besteht die größte Kunst der Konstrukteure darin, dem Ideal bei jedem Rennen näher zu kommen als die Konkurrenz. Keine einfache Aufgabe, denn für einen Heckflügel gibt es 20, für einen Frontflügel sogar 100 verschiedene Einstellmöglichkeiten.

Die Aerodynamik ist der wichtigste Faktor bei der Konstruktion eines Formel-1-Boliden. Ein Luftleitblech zwischen Vorderrad und Seitenkasten, das als Beispiel, kann mehr Geschwindigkeit bringen als ein paar zusätzliche PS. Mit der rasend schnellen Entwicklung in diesem Bereich können nur Teams mithalten, die über einen eigenen Windkanal verfügen. Bis zu 15.000 Stunden verbringen die Ingenieure übers Jahr in diesen rund 45 Millionen Euro teuren Anlagen.

Moderne Formel-1-Autos vertragen Fliehkräfte von bis zu 4 G, ohne von der Strecke zu rutschen. Die hohe Kunst der Aerodynamik ermöglicht also weitaus höhere Kurvengeschwindigkeiten, als sie ohne Abtrieb möglich wären, und sorgt damit nicht nur für eine bessere Performance, sondern auch für noch mehr Sicherheit. 35 Prozent des Gesamtabtriebs, so die Faustregel, steuert der Heckflügel bei. Da er gleichzeitig aber auch den größten Luftwiderstand verursacht, wird seine Einstellung von Rennen zu Rennen am meisten verändert.

Für den Großen Preis von Italien auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza mit langen Geraden und schnellen Kurven wird mit flachen Flügeln gefahren, um möglichst hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Auf Stadtkursen wie Monaco oder Strecken mit vielen engen Kurven sollen steil gestellte Flügelelemente möglichst viel Abtrieb erzeugen, damit die Autos schneller durch die Kurven kommen.

Frontflügel der wichtigste Teil eines jeden Autos

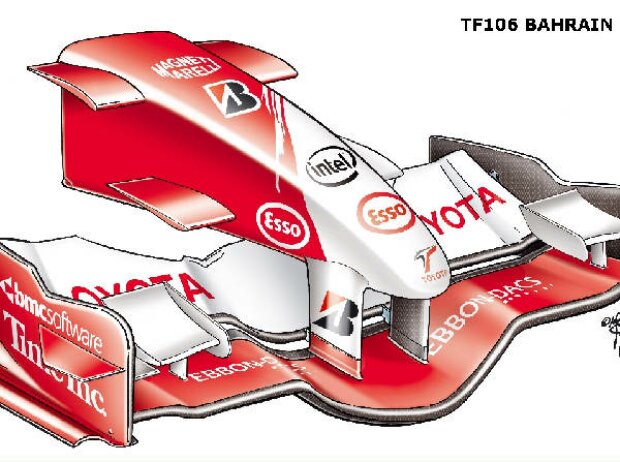

© Toyota

Die Frontflügel werden zu immer komplexeren aerodynamischen Objekten Zoom

Für 25 Prozent des Abtriebs sind die Frontflügel verantwortlich - ein Wert, der sich durch Luftverwirbelungen jedoch schnell auf nur noch zehn Prozent reduziert, wenn das Auto direkt hinter einem anderen fährt. Die restlichen 40 Prozent Abtrieb steuert der Diffusor am Fahrzeugunterboden bei, eine Art Luftbeschleuniger, dessen Tunnel und Kanäle die anströmende Luft so nach hinten leiten, dass ein möglichst großer Saugeffekt entsteht.

Im Gegensatz zur Formel 1 neigen Serienfahrzeuge aufgrund ihrer Form dazu, bei mittleren und höheren Geschwindigkeiten Auftrieb zu erzeugen. Da dies die Achse entlastet und dabei die Fahrstabilität - und damit die Sicherheit - reduziert, ist es das Ziel der Entwickler, den Auftrieb mit Hilfe eines minimalen Luftwiderstands möglichst gering zu halten: "Hier ist viel Detailarbeit im Millimeterbereich erforderlich. Das reicht vom Unterboden, der geglättet wird, über die Strömungsoptimierung der Felgen bis zu integrierten Heckspoilern", so Christoph Lauterwasser vom 'Allianz Zentrum für Technik'. "Nur so können CW-Werte unter 0,30 bei gleichzeitig minimiertem Auftrieb an der Hinterachse erreicht werden. Wer allerdings mit Dachbox oder Fahrradträger unterwegs ist, der unterläuft diese mühevolle Entwicklungsarbeit gründlich."

Auch in der Formel 1 wird die Aerodynamik trotz aller Regeländerungen immer eines der wichtigsten Elemente bleiben. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind noch lange nicht ausgereizt. Auch in Zukunft wird deshalb um jede Hundertstelsekunde viel Wind gemacht werden.