-

Was wurde aus Brands Hatch und Co.? Im zweiten Teil unserer Fotoserie schauen wir uns an, was mit alten Formel-1-Strecken der 80er- und 90er-Jahre passiert ist

-

Namen wie Brands Hatch, Zandvoort oder Estoril wecken bei vielen Motorsportfans tolle Erinnerungen. Im Formel-1-Kalender stehen diese Kurse aber bereits seit Jahrzehnten nicht mehr. Im zweiten Teil unserer beliebten Fotoserie schauen wir auf die Rennstrecken, die die Königsklasse zwischen 1985 und 1997 zum letzten Mal besuchte.

-

Circuito de Jerez: Die Strecke im spanischen Jerez de la Frontera wird für immer mit dem Rammstoß von Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve beim WM-Finale 1997 verbunden bleiben. Es ist gleichzeitig das letzte von insgesamt sieben Gastspielen der Königsklasse seit 1986 auf diesem Kurs.

-

Interessant: Eigentlich hätte 1994 bereits Schluss sein sollen, aber weil der Große Preis von Portugal 1997 aus dem Kalender gestrichen wird, bekommt Jerez noch einmal ein einmaliges Comeback. Auch heute ist auf der Strecke weiterhin viel los. Nicht nur die MotoGP ist ein regelmäßiger Gast, 2017 fährt hier zum Beispiel auch die Formel 2.

-

Autodromo do Estoril: Apropos Portugal ... Zwischen 1984 und 1996 findet in Estoril ohne Unterbrechung der Große Preis von Portugal statt. Dann ist allerdings Feierabend für die populäre Strecke, weil versprochene Umbaumaßnahmen nicht erfolgen. Für 1997 fliegt das Rennen kurzfristig raus - und kehrt anschließend nie wieder zurück.

-

Anschließend sind dort über die Jahre beispielsweise Tourenwagen-WM (WTCC), MotoGP oder A1GP zu Gast. Nachdem sich die MotoGP Ende 2012 verabschiedet, wird es aber immer ruhiger auf dem Kurs. Mittlerweile kommen nur noch kleine Serien her. Die GP3 nutzt die Strecke zum Beispiel für Testfahrten.

-

Tanaka International Circuit Aida: Nur zweimal ist die Formel 1 hier 1994 und 1995 zu Gast - und beide Male heißt der Sieger Michael Schumacher. Weil die Königsklasse auch damals schon in Suzuka fährt, bekommt das Rennen in Mimasaka den Titel Großer Preis des Pazifiks. Beliebt ist die Strecke während der kurzen Formel-1-Zeit nie.

-

Trotzdem gibt es den Kurs auch heute noch. Geändert hat sich allerdings der Name, seit 2004 heißt die Strecke Okayama International Circuit. Unter anderem fahren hier noch nationale Serien wie die Super GT oder die Super Formula. Zwischen 2008 und 2010 ist die WTCC außerdem dreimal zu Gast.

-

Adelaide Street Circuit: Länger hält sich der Straßenkurs, auf dem zwischen 1985 und 1995 ohne Unterbrechung der Große Preis von Australien ausgetragen wird. Unvergessen ist das Rennen 1994, bei dem sich Michael Schumacher nach einer Kollision mit Damon Hill seinen ersten von insgesamt sieben WM-Titeln sichert.

-

Obwohl beim Abschied 1995 mehr als 200.000 Fans kommen, zieht der Grand Prix 1996 nach Melbourne um, und die Strecke in Adelaide verschwindet von der Bildfläche. Das Comeback folgt 1999: Seitdem fahren die australischen V8-Supercars hier - allerdings auf einer verkürzten Variante. Das alte Formel-1-Layout wird heute nicht mehr genutzt.

-

Kyalami Grand Prix Circuit: Bereits zwischen 1967 und 1985 fährt die Formel 1 hier, bevor der Grand Prix aufgrund der Apartheid-Politik in Südafrika aus dem Kalender fliegt. 1992 und 1993 gibt es ein Comeback auf der mittlerweile umgebauten Strecke, dann verabschiedet sich die Formel 1 endgültig aus Südafrika - und vom gesamten Kontinent.

-

Nach dem Abschied der Königsklasse tut sich einiges: Die Strecke bekommt 2014 einen neuen Besitzer, wird umgebaut und modernisiert. Das neue Boxengebäude bekommt zudem ein eigenes Kongresszentrum als zusätzliche Einnahmequelle. Große Rennen finden heute nicht mehr statt, stattdessen ist es zum Beispiel ein beliebter Ort für Festivals.

-

Donington Park Circuit: 1993 gewinnt Ayrton Senna hier ein legendäres Regenrennen, das unter dem Titel Großer Preis von Europa veranstaltet wird. Es bleibt das einzige Formel-1-Rennen in Donington. Zwar soll der Kurs Silverstone ab 2010 ersetzen, doch aus finanziellen Gründen platzt der Deal - und der Grand Prix bleibt in Silverstone.

-

Für die Traditionsstrecke (erstmals eröffnet 1931) geht es auch ohne die Königsklasse weiter. Im Laufe der Jahre fahren hier zum Beispiel MotoGP und WTCC. Außerdem dient der Kurs mehreren Formel-E-Teams als Basis. Auch abseits vom Motorsport ist in Donington viel los: Die Location ist ein beliebter Ort für Musikfestivals.

-

Phoenix Street Circuit: Das Rennen in den Straßen von Phoenix steht von 1989 bis 1991 im Formel-1-Kalender - und ist ein ziemlicher Reinfall. Das Layout ist so einfallslos, dass daneben selbst moderne Strecken wie Baku oder Sotschi spektakulär wirken. Kein Wunder, dass die Zuschauer wegbleiben und nach drei Auflagen wieder Schluss ist.

-

Das Formel-1-Aus besiegelt auch das Ende des temporären Straßenkurses. Das Boxengebäude wird einige Jahre noch anderweitig genutzt und schließlich abgerissen. Nach dem misslungenen Gastspiel zieht sich die Formel 1 anschließend fast für ein ganzes Jahrzehnt aus den USA zurück. Erst 2000 wagt man in Indianapolis einen neuen Anlauf.

-

Autodromo Internacional Nelson Piquet: Heute hat die Formel 1 ihr festes Zuhause in Brasilien in Sao Paulo. Das ist aber nicht immer so. 1978 und von 1981 bis 1989 fährt man in Rio de Janeiro. Benannt ist die Strecke nach dem dreimaligen Weltmeister Nelson Piquet, der hier zweimal gewinnt. Rekordsieger ist Alain Prost mit fünf Erfolgen.

-

Nach dem Formel-1-Aus geht der Rennbetrieb zunächst weiter. Zwischen 1995 und 2004 macht zum Beispiel die Motorrad-WM Station in Rio. 2012 wird die Strecke aber schließlich abgerissen, um im Rahmen der Olympischen Spiele 2016 Platz für neue Gebäude zu schaffen. Zuletzt fahren dort nur noch kleine Serien.

-

Detroit Street Circuit: Noch einmal USA - und noch ein Reinfall. Zwar hält sich der Straßenkurs in Detroit immerhin von 1982 bis 1988, beliebt ist aber auch dieser Kurs bei Fans und Piloten nicht. Kein Wunder: In Erinnerung bleiben vor allem organisatorische Pannen und der in der Hitze immer wieder aufbrechende Asphalt der Strecke.

-

Nach dem Rennen 1988 zieht man den Stecker, weil die Organisatoren nicht bereit sind, Geld für ein permanentes Boxengebäude in die Hand zu nehmen. Ab 1989 fährt auf einer leicht veränderten Strecke stattdessen die heimische Champ-Car-Serie. 1991 ist aber auch damit Schluss, und der Straßenkurs verschwindet endgültig von der Bildfläche.

-

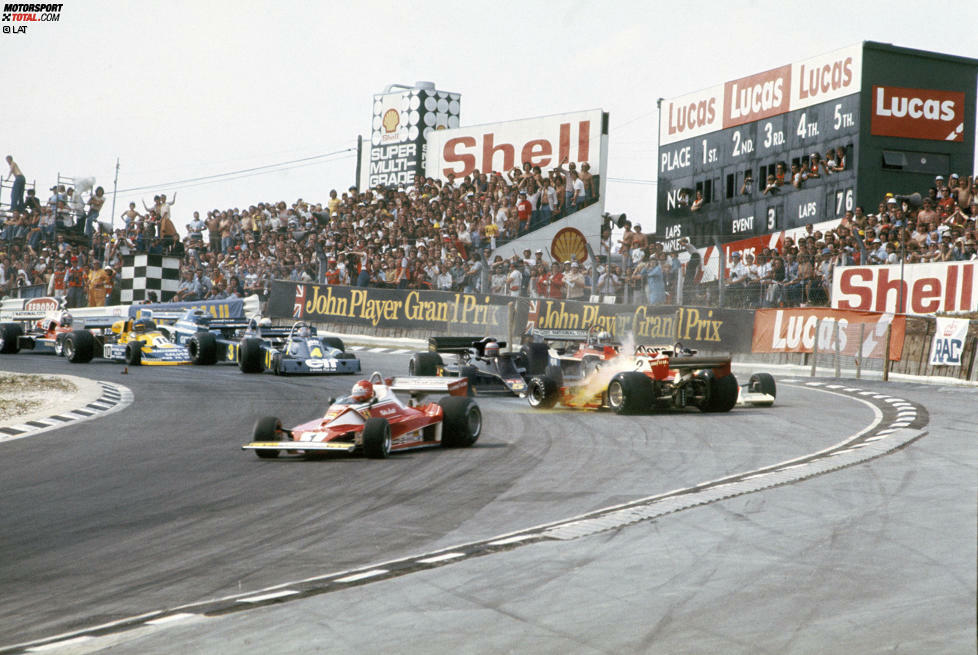

Brands Hatch Circuit: Die Traditionsstrecke in Großbritannien ist deutlich beliebter - und hält sich auch deutlich länger in der Formel 1. Insgesamt 14-mal fährt die Königsklasse zwischen 1964 und 1986 hier. Anschließend zieht die Königsklasse in Großbritannien jedoch permanent nach Silverstone. Die dortige Strecke gilt als F1-tauglicher.

-

Doch auch ohne die Königsklasse geht es in Brands Hatch weiter. Zahlreiche nationale und internationale Serien finden im Verlauf der Jahre ihren Weg an die Strecke. 2018 kehrt beispielsweise auch die DTM nach Brands Hatch zurück. Nette Randgeschichte: Bei den Paralympics 2012 werden die Radrennen zu einem Teil auf der Strecke ausgetragen.

Was wurde aus Brands Hatch und Co.? Im zweiten Teil unserer Fotoserie schauen wir uns an, was mit alten Formel-1-Strecken der 80er- und 90er-Jahre passiert ist